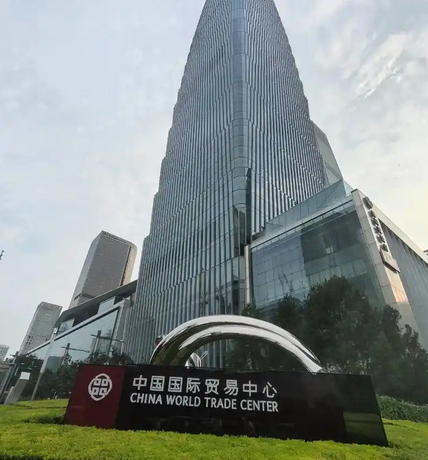

北京国贸写字楼的电梯里,李敏(化名)手机备忘录写着:”今日KPI:带薪发呆15分钟+用会议室投屏看完《繁花》第8集”。这位32岁的互联网运营总监,正在执行一套反常识的职场生存法则——用”随时可能离职”的心态工作。这种被称为”精神离职”(Quiet Quitting)的实践,正在中国职场掀起一场静悄悄的革命。

认知重构:从”螺丝钉”到”游牧者”

李敏的转变始于2023年那次崩溃:连续加班导致突发性耳聋后,她在病床上翻完了《有限与无限的游戏》。现在她的工位上贴着尼采语录”在自己身上克服这个时代”,电脑壁纸则是实时显示的劳动仲裁计算器。”当我假设明天就辞职,反而看清了哪些是真正重要的工作。”她将日报改为周报,拒绝参加所有非必要的脑暴会,结果季度绩效反而提升20%。这种悖论印证了组织行为学中的”心理距离效应”——适当抽离能提升决策质量。

职场禅学:在系统中保持出离心

在上海陆家嘴某外资银行,王哲(化名)开发出一套”数字僧人”工作法:

- 晨会时默念”这只是角色扮演”

- 将老板的怒吼设为手机白噪音

- 用Excel函数自动生成”看起来很忙”的工作日志

心理咨询师发现,这种”抽离但不逃离”的状态,本质上是通过制造心理安全距离来重建主体性。就像王哲的比喻:”我现在是职场VR玩家——既沉浸又清醒。”

暗流涌动:企业管理的新挑战

某招聘平台数据显示,2023年”在职看机会”的求职者同比增加47%,但真实离职率下降12%。这种”心理离职”现象倒逼企业改革:杭州某电商公司将会议室命名为”茶水间”消除压迫感,深圳科技园有团队试行”叛逆KPI”——每月必须完成1件与本职工作无关的创意提案。当Z世代把”拿钱办事”说得理直气壮时,或许预示着雇佣关系正在回归最朴素的契约本质。

在望京SOHO的晚高峰电梯里,李敏和同事相视一笑,彼此手机屏幕上都闪烁着招聘APP的红点。这种心照不宣的默契,构成了信息时代的新型职场共谋——我们依然按时打卡,但灵魂始终在离职状态。就像李敏的个性签名:”上班如同逛庙会,热闹都是菩萨的,清净才是自己的。”